くるみ温泉&キャンプ › 受精卵からイワナを育てよう

スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2023年01月23日

イワナの孵化始まる

晴れ 気温0℃(10時)

朝から日差し穏やかな秋神

先週末くらいから 10年ぶりの大寒波と

各テレビで謳っているので 今朝あたりその予兆かなと

思い構えていましたが 拍子抜けするほどの温かさ

屋根雪もポタポタと解けています

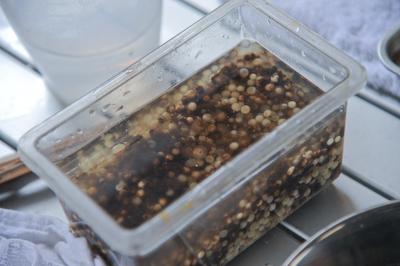

昨年の11月に採卵したイワナの卵の孵化が始りました

イワナの養殖を始めて13年(回目)?

卵は3万以上、多分今までで一番多いです

この10分の1でも成魚になってくれれば万々歳!

なのですが専業でないこともあり、簡単ではないのが実情

この幼魚はこれから室内の水槽で約7-8ヶ月間過ごし

今年の7月前後に大きな生け簀にお引っ越し

来年の6月ごろにやっと成魚(20センチ程度)になります

この間に1日でも水温や水流にトラブルがあるとほぼ全滅

最も多いトラブルは引いている谷水や湧き水の取水菅が

詰まってしまうケース

なぜか天然のイワナが配管に入ってきてしまい

バルブで詰まってしまう事や

台風などの大水で土砂が詰まってしまうケースなどなど

これは原水の管理やバイパス、水槽のサイズなどで

リスクは減らせることが可能なのですが

あとは共食い・・・これを管理するのが中々難儀

同じように餌をあげていても成長の度合いは様々

のんびり屋さんもいれば、縄張り意識の高い乱暴者

元々食が細いものや食欲旺盛で泳力があるものなど

孵化から一ヶ月くらいして餌を食べ始める来月下旬くらいから

大きさにもばらつきが出てきます

これを放っておくと、小さい者や弱いものは達はあっという間に

大きいものにいじめられて死んだり食べられてしまいます

怖いのは 餌よりも共食いに味をしめたものは

餌を食べなくなります

共食いのほうが効率的だと本能的にわかってしまうのでしょう

そのままにしておくと更に体長が大きり

更に多くの共食いをしていくので始末が悪いのです

観察をしていて 本当に大変だなぁと思ったのが

弱ってきても 休むことができないこと

少しでも斜めになったり、泳ぎ方が不自然になると

周囲から目をつけられ体当たりされたり頭を噛まれたりしてしまいます

人間社会なら 睡眠や保養を取ることもできるのに

それができないのですからイワナ社会は厳しいです

この共食いを最小限にするためには、分けていくしかありません。

毎日コツコツと乱暴者を金魚すくいのようにして取っていったり

2ヶ月に一度くらい大規模にサイズ分けを行なっていきます

乱暴者は乱暴者同士

のんびり屋さんはのんびり屋同士にしてあげます

ささやかな喜びは、荒くれ者をすくい上げて

荒くれ者しかいない水槽に移した時(笑)

(おまえの横暴もこれまでじゃー)とほくそ笑むのです。

一方、のんびり屋で集めた水槽もため息まじり

共食いの驚異から逃れたのをいいことに

一向に大きくならない。。。

これはこれで眉毛が下がる思いです

イワナの寿命は長いものは10年以上にもなります

自分のお腹に栄養袋(鰓嚢)を抱えている今は

縄張り意識がないのでみんな固まって仲良し

もしかすると彼らの一生で今が一番

平和で幸せなのかもしれません

頑張れイワナの赤ちゃん!

見学もできまーす。

2019年02月16日

イワナの孵化始まる

くもり 気温3℃(10時)

連日雪知らずの秋神

ここはそれでも一面雪には変わりありませんが

高山市街にいますと、雪国であることを忘れてしまうほど

とはいえ、一歩森に入れば長靴の中に雪が入るほどの積雪であります

時々冬にあるのですが、今朝はアニメキャラクターの撮影を

したいということで 今も雪の森の中で写真を撮っています

11月に採卵を行ったイワナの卵

無事に孵化が始まりました。

どうかなぁー 孵化率七割くらいでしょう

素人上がりで始めたにしてはまぁまぁです

大きな臍嚢(さいのう)を抱えて孵化した子どもたちは

これから一ヶ月ほどは、臍嚢を栄養に魚の形への成長していきます

今はまだ臍嚢袋が重いですから横泳ぎ

少しずつ少しずつ袋が小さくなっていくとちゃんと泳ぎ始めます

横に並んで仲良くしているのもあと一ヶ月

餌付けが始まればこんな小さくても縄張り意識が芽生え

みんなライバルになっていきます

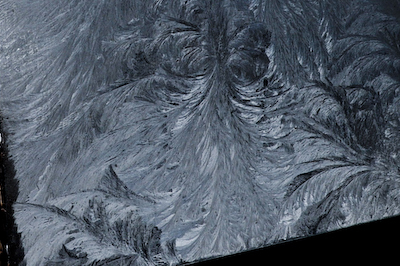

イワナの卵の世話は一番寒い季節に重なります

特に小屋は暖房も利かないので、氷点下10℃以下になると、

窓ガラスについた僅かな水分が結露となり文様が出来てきます。

どうしてこんな綺麗になるのか本当に不思議

自然の造形を美しいと思うのは

人の本質なのでしょうがそれにしても見事なものです

じっくり鑑賞していられる気温でないのが残念です笑

この子達が成魚になって、子供たちの相手をしてくれるのは再来年の初夏

一尾でも多く大人になってほしいものです。。

2019年01月07日

イワナの発眼【9年目】

11月に採卵したイワナの卵

一番最初に採卵した卵が約2ヶ月ほど経ちました。

採卵したときには、きれいな山吹色だった卵は

「発眼」と言って、目ができてきました。

命が宿り少し朱色に染まっているのが分かると思います

本当は年末に発眼したのですが、

忙しくてこの時期になってしまった事もあり骨格もかなり出来ています

クルックルックルクル

卵の中で元気に動いています

受精率は8割くらい、、、まぁまぁです

この作業は検卵といって、「発眼」した卵と残念ながら

受精しなかった卵や死卵を一個一個ピンセットで仕分けしていきます。

一番寒い時期のこの検卵はイワナの養殖で一番骨折りな作業です

うちは本業ではないので、せいぜい検卵数は1-2万個

正業の方はこれは数百万個行うわけですからそれは大変です

隙間だらけのイワナ小屋ではストーブ炊いていても

作業は2-3時間が限界

すっかり手がかじかんでしまいました

取り分けた受精卵は最後に業務用イソジンで薬浴すればおしまい

また孵化槽に戻して

2月末前後には受精卵の孵化が始まります

2018年11月17日

イワナの採卵【9年目】

今年もこの季節がやってきました。

天然のイワナ達は10月連休以降くらいから、浅瀬に遡ってきていて

時折チャプチャプと水しぶきをあげて産卵場所を探しています

キャンプ場の小川にも、ここで産もうとしているのか、

数日動かないでじっといるペアを見かけます。

試行錯誤で始めたイワナの養殖も、今はスタッフが手伝ってくれるので

迅速に受精までできて本当に助かります

今年は何尾取れるかな??

イワナ養殖は専業ではないので

毎年残っているイワナの中からメスの数分だけ採卵

それでも万単位の卵が取れます

手探りで始めた頃は、お腹が膨らんでいれば採卵できると思い、

状態かはっきりわからずに、無理に採卵しようとして

卵を壊したり、随分とイワナの体に負担を掛けていたように思います。

しかし一所懸命していると、

昔見えなかった事も、やがて見えるようになって、

今では腹を触れば産めるかどうかわかるようになりました

スタッフの採卵姿を見ていると、私の昔を見ているようです笑

イワナさんから、ウッ!そこちゃう!笑と声が出てきそうですが

・・・大丈夫、うまく取れてます。

最初はみんなこんなもんです。

取れた卵はきれいな金色

受精前は精子を吸着させる為に内圧を余しているので

萎んだ風船のようにぷよぷよです

自然の色は本当にきれい

さぁ急いでオスの採精です。

オスは婚姻色といって、かなり体色が黒く黄色くなってくるので

見ればわかるものもいます。

できるだけ秋神川の源流に棲むヤマトイワナの

体色の傾向が強いものを優先していきます。

卵と違って、一尾からでる精子の量は数滴

尿や水分が交じると活動を開始してしまい数分で死んでしまいます

だから、一滴の水分も混ぜないようにとにかく慎重に慎重に・・・

小さじ一杯もとれればこの卵の量なら十分

洗卵した卵の中にそっと入れて混ぜてあげながら

徐々に真水を混ぜていくと

するとあっという間に卵が白くなっていきます

真水になるまでしっかりかき混ぜてしばらくすると

卵に水分が入り張りが出てきました。

しっかり受精してくれたかな。。。

ここまですれば、あとはそっと流水に浸すだけ。。

年末ごろには、金色の卵に命が宿り、紅い淡い卵へと変わっていきます

これを数回、12月初旬まで続けていきます。

2018年04月11日

カワガラス日記【巣立ちまもなく】

順調に大きくなっていくカワガラスの子供

番の親達は餌探しに忙しそうに、しきりに秋神川を行き来しています

これだけ大きくなると、食欲も旺盛でしょうね

上の写真と下の写真が3月31日

鳴き真似をすると、親が来たと思い、しきりに口を開けておねだり

何羽いるかスコープ等で覗きたいところですが、

もうすっかり大きくなってしまったので、

驚かして巣から出てしまっては大変

例年4個か5個卵を生みますが、果たして何羽いるのでしょうね

(4月3日)

親のスタンバイ地点はすっかり糞で真っ白になってしまいました

昨日みた感じでは、鶏冠の産毛が抜けて大人の顔つきになっていました

もう、飛び立つのも数日のことだと思います

今週中に巣立つとなると、例年GW間際の巣立ちですから

やはり10日以上早い巣立ちとなります

桜前線が全国一斉に早まった今年の春

厳冬の2月初旬、例年より2週間も早く巣作りを始めた彼らには

今年の春がこうである事を分かっていたという事なのでしょう

彼らの頭脳や本能は知る良しもありませんが、

予想ではない明確なものがきっとあるのだと思います。

命の関わることですからね。。。

ただただ感心するばかりです

2017年01月23日

今日の秋神川【イワナ孵化始まる】

小雪 気温-6℃ 水温1℃(10時)

昨晩から、小雪が降り続き10センチほど積もった秋神

キャンプ場を見廻りしていると、今朝は珍しく風が少し吹いていて、

新雪の屋根雪が雪煙となって宙を舞っています。

1メートルほどの風ですが、吹くとかなり冷たい。。

早々と部屋に戻ってきました。。

11月に採卵を開始した一番手のイワナの卵が孵化しました。

孵化棚はかわいい赤ちゃんイワナでびっしり。

この棚で1000尾くらいはいるかな?

とても元気で、こうして渦を巻きながら、

お腹の栄養袋(卵黄嚢)を抱えて、結構なスピードで泳ぎ廻っています。

これからまた、一ヶ月もすると、餌付けが始まるのです。。

ここは水温が低いので、成長が遅く、成魚になるにはあと、1年半くらいかな・・・。

大寒を過ぎたばかりで寒さ本番ですが、これもまた春を暗示する風景です。

冬の節気も大寒まで・・・次の節気はもう立春なのです。。

2016年03月13日

今日の秋神川【岩魚孵化終わる】

くもり 気温5℃ 水温5℃(11時)

少し風が冷たい秋神

今夜は雪が降る予報です。

しかし、昨年の今頃はまだ一面真っ白。

木々の枝が折れるほど雪が残っていた事を思えば、

今年は別世界のように春に近いのです。

11月初旬から12月末に掛けて採卵、受精を行った岩魚の卵は

やっと最後の孵化が終わりました。

受精は雌のお腹の状態に合わせて、数回に分けて行いますが、

孵化の時期が1ヶ月半も幅があるのは今年が始めて。

紅葉時期から初雪が降る頃までの産卵シーズン、

季節の節目がそれだけ緩やかだった事が

産卵の時期を広げたのだろうと思います。

付加したばかりの幼魚達。

まだほとんど動かないものばかりの中、

お腹を引きずり、エンジンが壊れたみたいに早くも泳ぎ周るものもいて、

あれは一体何が違うんでしょうね。

これから水温の上昇に合わせて成長し、

その次の初夏には立派な成魚となります。

2016年01月06日

イワナの孵化始まる

昨年11月に採卵した一番最初のイワナの卵が孵化しました。

過去6年間で最も早い孵化です。

長い秋と暖冬がこんなところにも影響をしています。

でも早く大きくなれるのは、成長にばらつきが生じにくく、

イワナにとってもはきっと良い事。

年々孵化率は上がっていましたが、今回はざっと見た感じは9割以上。

マメに水カビ防止策をしたのが功を奏しました。

この孵化盆ひとつで、ざっと3,000尾。

何とか1,000くらいは成魚にしたあげたいけどなぁ、

上手くできるといいけど。。

この先はまだまだ山あり谷あり。。。

そして、いくつかの試練を経て、

再来年のGWくらいに成魚になります。

秋神へようこそ。

2015年12月14日

今日の秋神川【無精卵】

薄曇り 気温6℃ 水温6.5℃(9時)

まだまだ温い秋神

今朝の最低気温も4℃と、

この時期としては7-8度は温かい気がします。

採卵の時期も最も早かった岩魚の養殖。

最初に採卵した卵は早くも「発眼」の時期を向かえています。

「発眼」とは、受精した卵の中で、身体の基本が整った状態。

黒い2つの目と骨格、時々クルクルと動くし、

黄色かった色に血液と思われる薄い赤を帯びてきます。

「発眼」が確認できたら、次は一番苦労する「検卵」作業。

なにせ、数万ある卵を

(これは発眼、これは無精卵、これは死卵だな)と、

一個一個選別していくのですから、重労働です。

受精率(発眼率)はざっと見渡し感じでは9割以上。

素人上がりとしては上等な成績でしょう。

例年なら、検卵する小屋にストーブを入れても、

3時間も卵を睨んでいると、手がかじかんでしまうのが

今年はストーブを付けずに作業です。有り難い。。

水音を聞きながら、黙々と検卵をしていると。

時々思ってしまうのがこの「無精卵」というのは不思議な存在。

卵は、雌の身体から出て、受精させて一晩も淡水に浸していると、

コンデンスミルクのように白くなって死んでしまう卵がポツポツ出現します。

(写真手前)

やがてカビも付き始め、生きている受精卵にカビが移ったりして

悪さをするのですが、「無精卵」は採卵から40日もの間、

カビも生えずに透明な色を維持しています。

(写真右上)

・・・受精はしていないけど、

カビを寄せ付けずに採卵した時と同じ状態のままでいる・・・

卵(写真左上)以外は検卵の時点で、破棄してしまうのですが、

識が乏しい私には、

・・・これは生命体としてはまだ「生きている」のだろうか?

・・・でも命は芽生えていない・・・

・・・でもカビを寄せ付けない何か生命活動があるのに・・・

ピンセットで、綺麗な無精卵を眺めながら、

自分では解明もできない命の不思議さにふと、耽ってしまいます。

養殖を始めた頃、(これから受精するのかも)と

赤い発眼卵と一緒に育てた事がありましたが、結局はゴム球のような

死卵へとかわり、孵化間近の受精卵にカビを移して悪さをしてしまいます。

結局は死卵となる「無精卵」。。。

孵化した岩魚もやがては限りがあるもの。

生きている、、とは何なのでしょうね。

2015年11月09日

今日の秋神川【岩魚の採卵始まる】

雨 気温14℃ 水温10℃(11時)

久しぶりにまともな雨が降った秋神

秋神川は2ヶ月ぶりに笹濁りとなって流れています。

9月上旬に2週間ほど降った雨で、山は十分に保水していましたが、

その後が余りにいい天気が続きすぎて、沢や湧き水はやや勢いをなくしています。

この雨で、少し増えるといいのですが。。

さて、今年の岩魚の採卵初日は11月1日にスタート。

ここ数年、採卵日に産卵を終えている雌が多かったことと、

今秋は紅葉が早い事を鑑みての前倒しです。

それでも、一尾づつ丁寧にお腹を見ていくと、

2割ほど産卵を済ませている雌がいて、

季節による変動が大きい事を改めて勉強させられました。

いつもどおりだと高をくくっていたら大変な事でした。。

まだ数十尾残っているので、後2回くらい採卵の予定。

今回取った卵は早ければ11月下旬に発眼日

(目が作られ大体の骨格ができて安定した状態の卵)になりそうです。